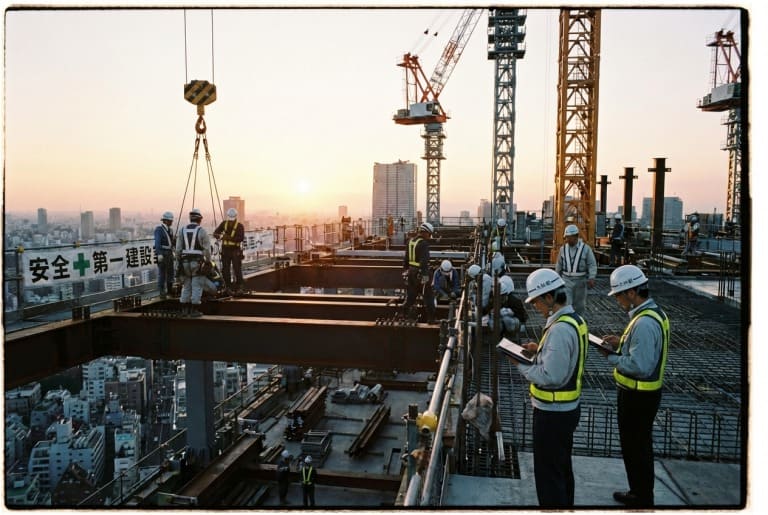

建設業は、GDPに占める割合や就業人口で社会基盤を支える重要な産業で、その存在感は圧倒的です。

景気動向に大きく依存し、好調時は民間投資が増え、需要が拡大する一方、景気が低迷すると投資が抑制され、公共事業の重要性が増す特徴があります。

老朽化ビルの増加で、今後は解体と立て直しの需要が増えると予想されています。

建設現場への女性の進出や作業の機械化なども進み、一昔前のような男性だけの仕事場感は薄れ、労働環境は改善されつつあります。

それでも労働不足は否めず、今後は外国人労働者の受け入れに舵を切らざるを得なくなるかもしれません。

建設業の具体的な特色や規模、代表的な企業について詳しく解説します。

産業分類上の建設業

産業分類における建設業の定義

日本標準産業分類(JSIC)において、建設業は「大分類:D 建設業」として位置付けられ、主に以下のように定義されます。

- 建物や構造物を新築、増築、改修する活動

- 土木工事を含むあらゆるインフラの設置や維持管理

- 解体工事やリフォームなどの改修作業

建設業の産業分類の3つの中分類

建設業は、さらに以下の3つの中分類に分けられます。

総合工事業

ゼネコンが代表的な存在で、建設プロジェクト全体の計画、設計、施工を一括で管理する役割を持った比較的大きい組織です。建築工事だけでなく、土木工事、舗装、造園なども含みます。

職別工事業(設備工事業を除く)

特定の分野や技術に特化した工事を行う組織で、大工、とび、土木、鉄筋、石工、左官、塗装、床・内装工事などが該当し、総合工事業の下請けになるケースも多くあります。

設備工事業

建物や構造物の機能を充実させるための設備設置に特化した組織で、電気工事、通信工事、空調設備工事、給排水設備工事などが含まれ、比較的小規模業者が多い点も特徴です。

小分類と細分類

中分類 06 総合工事業

- 060 管理,補助的経済活動を行う事業所(06総合工事業)

- 0600 主として管理事務を行う本社等

- 0609 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所

- 061 一般土木建築工事業

- 0611 一般土木建築工事業

- 062 土木工事業(舗装工事業を除く)

- 0621 土木工事業(別掲を除く)

- 0622 造園工事業

- 0623 しゅんせつ工事業

- 063 舗装工事業

- 0631 舗装工事業

- 064 建築工事業(木造建築工事業を除く)

- 0641 建築工事業(木造建築工事業を除く)

- 065 木造建築工事業

- 0651 木造建築工事業

- 066 建築リフォーム工事業

- 0661 建築リフォーム工事業

中分類 07 職別工事業(設備工事業を除く)

- 070 管理,補助的経済活動を行う事業所(07職別工事業)

- 0700 主として管理事務を行う本社等

- 0709 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所

- 071 大工工事業

- 0711 大工工事業(型枠大工工事業を除く)

- 0712 型枠大工工事業

- 072 とび・土工・コンクリート工事業

- 0721 とび工事業

- 0722 土工・コンクリート工事業

- 0723 特殊コンクリート工事業

- 073 鉄骨・鉄筋工事業

- 0731 鉄骨工事業

- 0732 鉄筋工事業

- 074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業

- 0741 石工工事業

- 0742 れんが工事業

- 0743 タイル工事業

- 0744 コンクリートブロック工事業

- 075 左官工事業

- 0751 左官工事業

- 076 板金・金物工事業

- 0761 金属製屋根工事業

- 0762 板金工事業

- 0763 建築金物工事業

- 077 塗装工事業

- 0771 塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く)

- 0772 道路標示・区画線工事業

- 078 床・内装工事業

- 0781 床工事業

- 0782 内装工事業

- 079 その他の職別工事業

- 0791 ガラス工事業

- 0792 金属製建具工事業

- 0793 木製建具工事業

- 0794 屋根工事業(金属製屋根工事業を除く)

- 0795 防水工事業

- 0796 はつり・解体工事業

- 0799 他に分類されない職別工事業

中分類 08 設備工事業

- 080 管理,補助的経済活動を行う事業所(08設備工事業)

- 0800 主として管理事務を行う本社等

- 0809 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所

- 081 電気工事業

- 0811 一般電気工事業

- 0812 電気配線工事業

- 082 電気通信・信号装置工事業

- 0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く)

- 0822 有線テレビジョン放送設備設置工事業

- 0823 信号装置工事業

- 083 管工事業(さく井工事業を除く)

- 0831 一般管工事業

- 0832 冷暖房設備工事業

- 0833 給排水・衛生設備工事業

- 0839 その他の管工事業

- 084 機械器具設置工事業

- 0841 機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く)

- 0842 昇降設備工事業

- 089 その他の設備工事業

- 0891 築炉工事業

- 0892 熱絶縁工事業

- 0893 道路標識設置工事業

- 0894 さく井工事業

建設業の特色

多彩な専門性

建設業は、建築工事、土木工事、設備工事など、建物に関連する多岐にわたる分野で構成されています。

数センチの誤差が命取りになるので、各分野には高度な専門知識と精緻な技術が求められ、構造物に関するあらゆる工事に正確に対応しなければいけません。

都市開発や超高層ビルなどの巨大プロジェクトの場合、ゼネコンが中心となり、その下請けとなる各分野は相互に連携し、品質と工期を満たします。

ピラミッド型構造

建設業界は、ゼネコン(総合建設業者)を頂点とするピラミッド型で、裾野が相当に広い構造を持っています。

ゼネコンがトップに立ち、全体のプロジェクト管理を担当し、専門工事業者(サブコン)や下請け業者に業務を発注し、実際の工事作業を統合していきます。

いわゆる「職人」と呼ばれる人は、専門工事業者(サブコン)や下請け業者の所属です。

この多層構造により、各専門分野の技術と経験が活かされ、複雑なプロジェクトの遂行が可能になっていますが、下請け業者への過度なコスト削減圧力や労働環境の厳しさなどが指摘されることもあります。

社会インフラでの下支え

建設業は、道路、橋梁、ダム、発電所など、普段はあまり意識されない社会インフラの構築と維持も担っています。

これらのインフラは、経済活動や日常生活の基盤で、社会の発展に直結しています。

建設業の役割は利便性だけではなく、実は安心・安全の提供も担っているのです。

また、災害時のインフラ復旧や老朽化した施設の改修など、緊急的なニーズへの柔軟な対応も求められます。

建設業の規模

経済への貢献度

建設業は日本経済において重要な位置を占めており、GDPへの貢献度や雇用創出効果、関連産業への波及効果などに強い影響を及ぼしています。

具体的に日本のGDPにおける建設業の寄与は、約5〜8%とされています。

約15兆円の公共事業や約58兆円の民間投資に伴う建設需要は、景気動向に影響を与える大きな要因のひとつであり、雇用創出や関連産業への波及効果も大きくなっています。

国家や自治体規模のプロジェクト実施時には、地域経済の活性化にも寄与します。

企業規模の多様性

建設業界には、売上高が約3兆円スーパーゼネコンから地域密着型の中小企業まで、多様な規模の企業が存在し、建設業許可業者数は約48万社で微増傾向にあります。

スーパーゼネコンは、国内外の大規模プロジェクトを手掛ける一方、中小企業は地域の住宅建設やリフォームなど、地元密着型の小規模工事を提供しています。

この多様性が、業界全体の柔軟性と競争力を支えています。

労働力の動向

建設業は、日本国内で約500万人以上と多くの労働者を雇用しており、その労働力は熟練工から技術者、管理職まで多岐にわたります。

これは、全労働力人口の約7%に相当します。

しかし、近年では慢性的な労働力不足や職人の高齢化が課題となっており、若手や女性の活用だけではなく、外国人人材の育成、働き方改革、技術革新などによる生産性向上が求められています。

建設DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、労働環境の改善と省力化・効率化が進められ、近い将来はロボットによる現場作業の実践も期待されています。

関連産業への波及効果

建設資材産業

建設業は、セメント、鉄鋼、木材、ガラス、電気設備など、多くの関連産業への需要を生み出します。建設業界の進展でこれらの関連産業も成長する、切っても切れない関係なのです。セメント業界の市場規模は年間約1兆円、鉄鋼業界の市場規模は建設用鉄鋼の需要が鉄鋼業全体の約30%を占めます。

建設機械産業

建設現場には、ショベルカー、クレーン、ダンプトラックなどの建設機械が不可欠です。日本は建設機械の製造でも世界的なリーダーであり、コマツや日立建機などが国際市場でも活躍しています。

株式会社小松製作所

建設・鉱山機械、ユーティリティ(小型機械)、林業機械、産業機械などの製造・販売

日立建機株式会社

建設機械・運搬機械及び環境関連製品等の製造・販売・レンタル・アフターサービス

建設業を代表する企業

スーパーゼネコン5社

日本の建設業界を代表する企業として、以下のスーパーゼネコン5社が挙げられます。

大林組

高層ビルや大型商業施設の建設に強みを持ち、国内外で多数のプロジェクトを手掛けています。技術革新にも積極的で、建設DXの推進にも注力しています。

株式会社大林組

国内外建設工事、地域開発・都市開発・海洋開発・環境整備・その他建設に関する事業、及びこれらに関するエンジニアリング・マネージメント・コンサルティング業務の受託、不動産事業ほか

鹿島建設

土木工事やインフラ整備に定評があり、特に橋梁やトンネルの建設で多くの実績を持っています。また、海外展開にも積極的で、グローバルな視点で事業を展開しています。

鹿島建設株式会社

1.土木建築及び機器装置その他建設工事全般に関する請負又は受託。 2.建設プロジェクト並びに地域開発、都市開発、海洋開発、宇宙開発、資源開発、環境整備、エネルギー供給等のプロジェクトに関する調査、研究、評価、診断、企画、測量、設計、監理、調達、運営管理、技術指導その他総合的エンジニアリング、マネージメント及びコンサルティング ほか

清水建設

建築事業を主力とし、超高層ビルやドーム建築に強みを持っています。東京タワーや東京ドームなどの著名な建築物を手掛けており、技術力の高さが特徴です。

清水建設株式会社

建築・土木等建設工事の請負(総合建設業)

大成建設

市街地開発や再開発プロジェクトに強みを持ち、都市の再生や新たな街づくりに貢献しています。埼玉スーパーアリーナや横浜ベイブリッジなどの大型プロジェクトを手掛けています。

大成建設株式会社

建設事業 開発事業 その他の事業

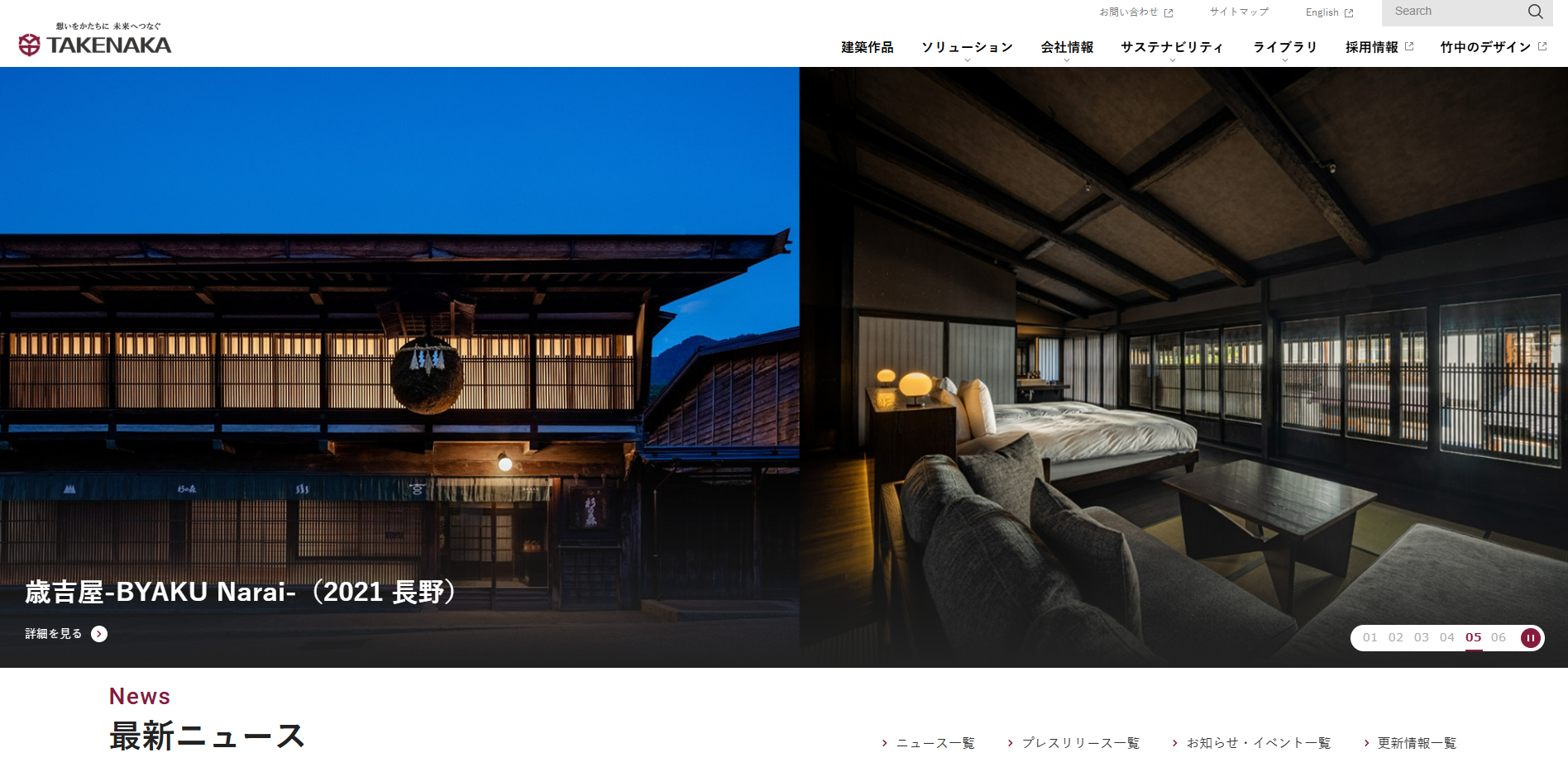

竹中工務店

高層ビル建築に特化し、建築物の約9割が建物関連となっています。東京タワーやあべのハルカスなどの超高層建築を手掛けており、建築技術の高さが際立っています。

株式会社竹中工務店

1.建築工事及び土木工事に関する請負、設計及び監理 2.建設工事、地域開発、都市開発、海洋開発、宇宙開発、エネルギー供給および環境整備等のプロジェクトに関する調査、研究、測量、企画、評価、診断等のエンジニアリング及びマネジメント 3.土地の造成並びに住宅の建設 4.不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、保守、管理及び鑑定並びに不動産投資に関するマネジメント 他

準大手ゼネコンなど

スーパーゼネコンに次ぐ規模の企業として、以下の準大手ゼネコンが挙げられます。

長谷工コーポレーション

主にマンション建設に強みを持つゼネコンで、日本の都市部に多くの実績があります。分譲マンション市場におけるシェアが高く、設計から施工、販売まで一貫したサービスを提供しています。

株式会社長谷工コーポレーション

建設事業、不動産事業、エンジニアリング事業

五洋建設

港湾工事や海洋土木分野でのリーディングカンパニーであり、海外プロジェクトも多く手掛けています。特に、水中建設技術に定評があります。

五洋建設株式会社

総合建設業

フジタ

大規模開発や都市再開発事業に力を入れ、全国各地でのプロジェクトを展開しています。高層ビルや公共施設の建設に加え、環境に配慮した取り組みを積極的に行っています。

株式会社フジタ

1.建設工事の請負、企画、設計、監理およびコンサルティング業務 2.宇宙開発、海洋開発、地域開発、都市開発、資源開発および環境整備等に関する調査、企画、設計、監理およびコンサルティング業務 他

大和ハウス工業

建設業に加えて不動産開発にも注力しており、物流施設や商業施設の建設に強みがあります。住宅市場でも高い評価を受けており、幅広い事業領域を持っています。

大和ハウス工業株式会社

住宅事業・賃貸住宅事業・流通店舗事業・建築事業・マンション事業・環境エネルギー事業・海外事業等

住友林業

森林経営を基盤に住宅建築や木材建材事業を展開する企業で、木の特性を活かした家づくりと環境配慮型の事業に強みを持ち、多様な住環境ソリューションを提供しています。

住友林業株式会社

資源環境事業/木材建材事業/海外住宅・不動産事業/住宅・建築事業/生活サービス事業

熊谷組

土木・建築分野で多様なプロジェクトを手がける総合建設企業で、トンネル・橋梁などのインフラ整備や建築事業に強みを持ち、技術力を生かした社会基盤づくりを推進しています。

株式会社熊谷組

建設工事の調査、測量、企画、設計、施工、監理、技術指導その他総合的エンジニアリング、 マネジメントおよびコンサルティングならびに請負 他

前田建設

土木・建築を中心に社会インフラ整備や都市開発を手がける総合建設企業で、高度な技術力を活かし、公共・民間双方のプロジェクトで安全性と品質の高い施工を推進しています。

前田建設工業株式会社

総合建設業

地域密着型の中小企業

建設業界は裾野が広く、地域に根差した中小企業も多く存在し、その数はおよそ45万社ともいわれています。

東京都が約10万社、大阪府が約4万社、愛知県が約3.5万社、福岡県が約3万社などとなっており、地方においても貴重な雇用の場になっています。

中小の建設業者は、住宅建築やリフォーム、公共施設の建設、道路工事など、地元の需要に応える形で存在感を示しています。

とりわけ工務店などの中小建設業者は、地域社会との深い結びつきを持ち、迅速な対応や細やかなサービスを強みとし、生存競争を勝ち抜いています。

海外展開とグローバル化

日本の建設業界は、国内市場に加え、海外プロジェクトにも積極的に進出しています。

特に発展が目覚ましくインフラ需要が旺盛なアジアや中東、アフリカ諸国では、日本企業の高い技術力が評価されています。

国家規模のトンネル工事や鉄道建設などで存在感を発揮するゼネコンが多いのは周知の事実でしょう。

中でも大手ゼネコンは、海外でのプロジェクトにおいて高い実績を誇ります。

建設業界の未来と課題

技術革新と建設DXの推進

近年、建設業界ではデジタル技術の活用が急速に進んでいます。

これまでは事故や怪我が多く、それが労働者減の要因のひとつでしたが、BIM(Building Information Modeling)やIoT、AI技術の導入で、現場作業の効率化と省力化、品質向上が図られています。

また、ロボット技術を活用した自動化も進行中で、今後も技術革新が進めば、完全な無人作業が実現するかもしれません。

負荷軽減の実現で女性の進出も期待でき、労働力不足の解消や安全性の向上につながると期待されています。

環境への配慮と持続可能な開発

建設業界は、廃材などの廃棄物を多く出すため、環境負荷の低減に向けた取り組みを強化しています。

再生可能エネルギーの活用や省エネ建築の推進、廃材のリサイクルなど、持続可能な開発を目指す活動が重視されています。

大手ゼネコンを中心に、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献なども活動目標の中核に位置付けられています。

人材育成と働き方改革

建設業界では、高齢化や労働力不足が業界存続を左右するくらいの大きな課題となっています。

若手人材の育成や技能伝承が急務となっており、この機会を逸すれば、本当に業界の地盤沈下は免れなくなります。

また、働き方改革の推進で労働環境の改善が実現され、女性や外国人労働者の活躍も珍しい光景ではなくなりつつあります。

政府や業界団体とも連携して、長期的な人材確保と育成に取り組んでいます。

まとめ

建設業は、社会基盤を支える重要な産業です。

国家規模の巨大建設プロジェクトから簡単なリフォームまで、多様な分野が共存し、それぞれに専門性を発揮します。

また、裾野が広いピラミッド型の業界構造、地域社会との結びつきなど、多くの特色を持っており、多くの企業がそれぞれに幅広い活動を展開しています。

スーパーゼネコンをはじめとする大手企業から、中小企業まで多様な規模の企業が業界を支えている点も注目に値するでしょう。

これほど多様性のある業界は、建設業をおいて他にありません。

近年では、労働力不足や職人の高齢化、技術継承といった根深い課題に対応すべく、技術革新や環境配慮、人材育成などに取り組み、未来に向けた新たな展望を模索しています。

昭和の時代にあった男臭い建設現場のイメージはもう払拭されていますが、まだまだ改善点はありそうです。

経済への影響力が強い建設業のさらなる発展は、社会全体の持続可能性と直結しており、引き続き動向が注目される分野であることは間違いありません。